PARTⅠ 少年団いきいきエピソード

エピソード1

1 少年期 ― 社会的技術、訓練、モデルの獲得の時期

米国の精神分析家のエリクソン.Eは、少年期の発達的特徴を次のように述べています。

1 莫大な内的エネルギーを外部のさまざまな活動の中で燃焼させる時期

2 生きていくために必要な社会的技術(注 例えばキャンプ技術、自転車小旅行など 筆者)をマスターする時期

3 「適切」な訓練(注 例えば自分たちの組織をもって集団で遊ぶ、又自分たちの規律をもつ等)する時期

4 家族・大人から「よいモデル」を獲得する時期

このようにして、少年期の子どもたちは、集団と個のとの関係を調整し、社会的な技能を修得しながら、肉体的にも精神的にも莫大のエネルギーを燃焼し、自分たちの生活と自由を拡大し、次に来る思春期を準備していくわけです。

・・・・・・・・・

2 “元気な秘訣”

ある町の手づくりのA少年団の「日常活動における元気な秘訣」を青年、父母に聞いてみました。

① 「元気な秘訣」について ・・・Kさん(母親)からの聞き取り

・“遊びまくれる”こと

市内の五つの学童保育所出身の27世帯40名の団員が、小学生も中学生も、学区を越えて友だちになれることが魅力。

・食べもので釣る

団活動はとにかく、まず集まったら自分で何をつくって食べるか、買い物は誰がいくか、何時間かかっても"食"にこだわる子どもたち。

・"来られるときだけ来ればいいよ"

無理をしないゆるやかさ。その時の行事、活動を自分で選択し参加を決めることを保障している。

・行事を一生懸命やる子もいるし、ダラダラしている子もいて共存し合って活動している。

・“たまり場”

少年団の家(借家)があること、そこには炊事ができるようにもなっている。

② I君(高校生指導員)が語った少年団活動の“三つの魅力”

・「中学生の会」が独自にあること。

そこで行事のチラシをつくり、団員の連絡網ももっている。

・先輩の指導員の人達が魅力

少年団育ちだから自分が中心にやってしまったりすると、先輩が「もう少し子どもたちにやらせてみて、見守ってあげたら…」と助言してくれた。別の先輩が職場で、いま少年団(←労働組合のこと)をつくっているよ」って頑張っているのを聞いて“すごいなあ!”と思う。

・高校生平和ゼミナールに参加

今朝も平和行進におとなの人達や父母、青年の人達に混じって参加してきた。そんな社会的な活動を通していろいろ勉強ができる。

カマドで夕ごはんづくり

3 大人と子どもの新しい関係が生まれる”―お父さんの“出番”

構成員の中には、いじめにあった子、不登校や緘黙(かんもく・明瞭な言語反応が欠如した状態を指す)の子、心身に障害を持っている子も含め分け隔てなく様々な子どもたちが参加してきています。

父母たちも仕事も考えも様々で、独自に父母の会を持ち、子育て交流、飲み会の場があります。

そのひとり、不登校の息子を持つ父親Oさん-40歳前半の最も働き盛りで職場では責任のある部署にいる企業戦士-が「息子が幼い頃、私の膝で小便を漏らしたその温かさが息子との触合いの最後でした」、「学校を休んだ時は怠けていると思って殴ったりした。私がこんなに夜中まで働いているのに…」と当時を述懐。

そのOさんが「43歳のとき病気が襲ってきました。2回の手術。入院生活でいったい私の人生は何だったのかと自問しました」。そして医者からは「いつ死んでもおかしくない身体」といわれます。それでも「まだこうして働いているのですから…、私の体験が役立つようでしたらいつでもお手伝いします」。

そのOさんが今、地域の子育て活動を通して息子と真摯に向き合い始めていることを語る奥さん。

4 “自分の存在が認められる”場

今、いじめによる自殺や深刻な少年事件や少年問題がトップ記事として報道されている。

そういう問題の背景の一つに、過度なネット社会、格差・競争社会の中で子どもの自己肯定感情が深く傷つけられているという問題があることは、多くの関係者・専門家が共通して指摘しています。

自己肯定感情が乏しければ、他人を人間として大切にする感情も乏しいものとならざるをえません。

子どもたちが、自分が人間として大切にされていると実感でき、みずからの存在を肯定的なものと安心して受け止められるような条件 ――〈大人⇔大人〉・〈子ども⇔子ども〉・〈大人⇔子ども〉の相互の関係や絆を大人たちが家庭でも、地域でも、学校でも築き上げていく努力が、今切実に求められているといえるでしょう。

・・・・・・・・・

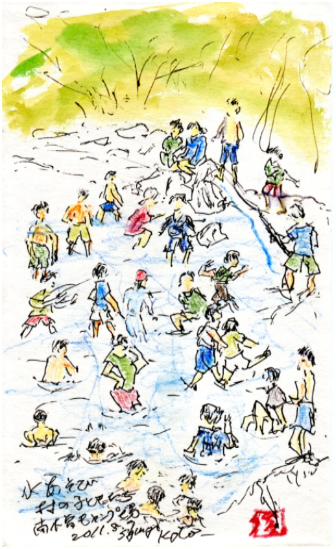

川遊び